2019年の台風15号で被災した横須賀市海辺つり公園のウッドデッキ。同規模の台風が来襲しても耐えられる構造に改修したが、市の意向で約2/3の面積がウッドデッキ風のコンクリート舗装となったため、再利用しなかったデッキ材を買い受けた。その一部を沖縄へ持ってきていて、今回はこの古材を利用し、全長21mの畑のあぜ道をつくることにした。

1992年から海辺つり公園で使用されてきたブラジル産のイペ材は、33年が経過しても強度は保たれている。表面の1mm程度は紫外線で劣化しているものの、切断した木口は黒光りし、密度は高いままだ。90年代はかなり上質なイペ材が輸入されていて、ここで保管している4mを超えるデッキ材は今では入手不可能なほど。

21mの延長は、3m材×7本という部材長から決め、幅員はデッキ材の幅86mm+2mm目地×6列=528mmとして計画した。材長方向にデッキを貼るのは「通り」をしっかり出さないと曲がって見えて格好が悪い。一方、基礎は自社の螺杭(鋼製杭)を使用したので、多少の誤差が生じるため、この誤差を調整し、通りをきっちり出さなくてはならない。杭の打設後に測量をすると、最大25mm、平均5mm程度の誤差があった。これを根太の穴加工位置を変えることで調整した。

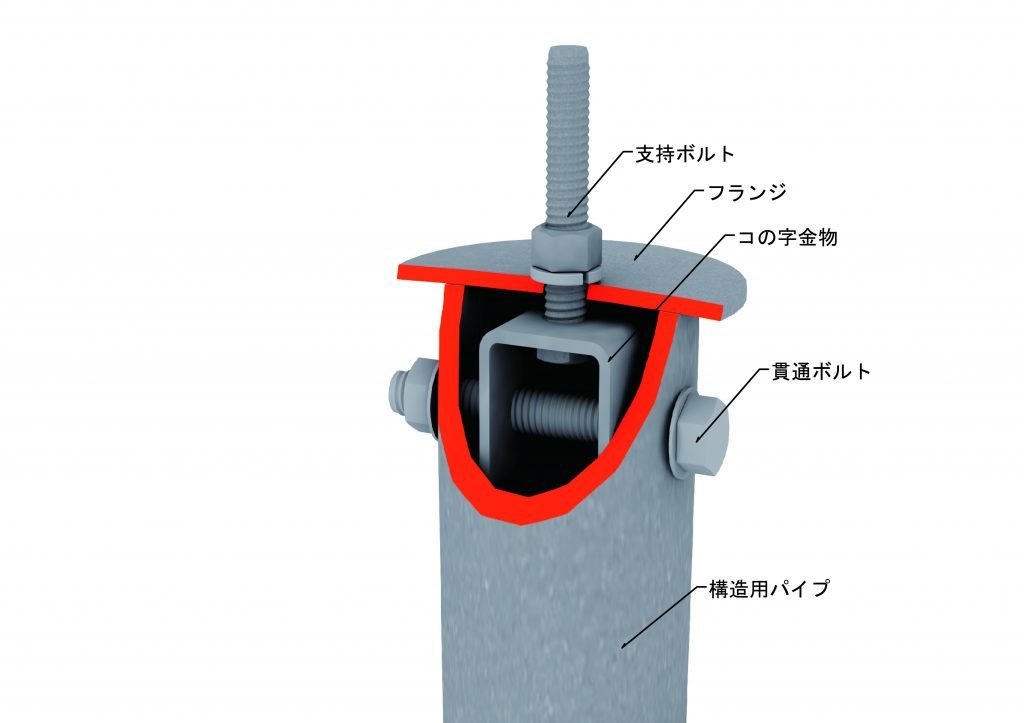

この螺杭の径はφ48.6mmと単管パイプの規格に合わせてあり、市販品のさまざまなアタッチメントが使用できる。今回は自社で開発したRTZ-12という杭の端部にフランジとボルトを固定する製品を使用した。これは特許登録済で、今年の6月にサンコーテクノさんより販売が開始される製品だ。

フランジ上に穴加工した根太(イペ材)を乗せ、ナットを締め込めば根太が固定される。機構はナットを締め込むと、コの字金物が締め上げられ、フランジ上の製品が固定されるというもの。製品はM12用とM16用があり、ボルト径により、コの字金物の穴加工位置を変えてあり、六角頭が壁にあたり、供廻りしないようになっている。先端にアイナットなどを取り付けても面白い。

全長21mに対し、杭は1.5mピッチ。杭上の根太が法線に直角になるよう調整したら、あとはデッキ材を法線に沿って固定していくだけだ。古材は微妙に長さが異なるので、木口を切断し、ジョイントしていく。上の写真で切断した木口が見えるが、表層は傷んでいても、断面は美しいままだ。

この古材を使った木道を「あぜ道デッキ」と呼ぼう。畑は「ジャーガル」と呼ばれる粘土質の土壌なので、雨が降ると、すぐにぬかるみ、靴底が泥だらけになってしまう。この対策としてあぜ道デッキを計画したのだが、ちょっとデザイン的に工夫をしてみることにした。モチーフにしたのは、ヨットなどを係留する浮き桟橋だ。21mの本体をメイン桟橋、これに直工するサブ桟橋を接続し、畑の区画を示すことにした。メイン桟橋は一輪車に土を満載して走行できるよう木道の強度に設定し、サブ桟橋は作業中に腰かけて休憩できるようベンチの強度に設定した。

木道を支える基礎は、幅員の中心に1本のみ。これを1.5mおきに配してある。木道の下には地盤からは5~15cmほどの空間があり、草払い機の歯が杭基礎の近くまで届くように工夫してある。

沖縄へ移住したい人は多いが、那覇や北谷といった都市ではなく、田舎へ移住したい人は「畑をしたい」「果樹を育てたい」という希望を持っている人が多い。だが、先祖崇拝の文化が色濃く残る田舎(特に南部)は、土地に対する思いも強く、移住者が簡単に土地を買ったり、借りたりすることができない。私たちは運よく、目の前の畑をお借りすることができたが、それも移住後3年経ってからだ。3年という歳月はけっこう長く、畑をしたいという情熱もさめてしまう。なので、このあぜ道デッキは1区画を小さくすることによって、移住者でも気軽に畑仕事が体験できるようにしたいと考えている。また、区画割りをすることで、畑エリア、花壇エリア、アートエリアなど、植生や用途に応じて面のデザインへ展開することも可能となる。桟橋に係留する船のように、多様なオーナーたちが思い思いの利用をしてくれれば、自然を愛する新たなコミュニティが生まれるかもしれない。そして、オーストラリアやニュージーランドで見られるオープンガーデンのような展開ができれば、来訪者へ ここで取り組んでいる様々なオフグリッドの要素を周知できるのではないだろうか。

それにしても古材はいいものだ。あたかも昔からそこにあったような佇まいだ。

故郷、横須賀で廃棄されたデッキ材が、ここ沖縄で再生された。こういう物語が裏のストーリーにあると、より価値観が高まるように感じている。