敷地の南側の畑をお借りできたので「南国庭園」をつくることにした。南国といえば「ヤシ」だ。昨年にハワイのTAKAが来沖した際、ハワイのヤシの画像を見せてもらい、一気に南国=ヤシ化の気運が高まったのだ。ヤシは種類が豊富だが、今回はトックリヤシとマニラヤシにした。しかし、ヤシだらけにしても芸がないので、桟橋型に設計したあぜ道で仕切る小規模菜園をつくったのは、前回の記事の通りだ。ヤシの計画をしながら、横須賀から持ってきた古材を洗い、隣家の塀に立てかけて乾燥させた。

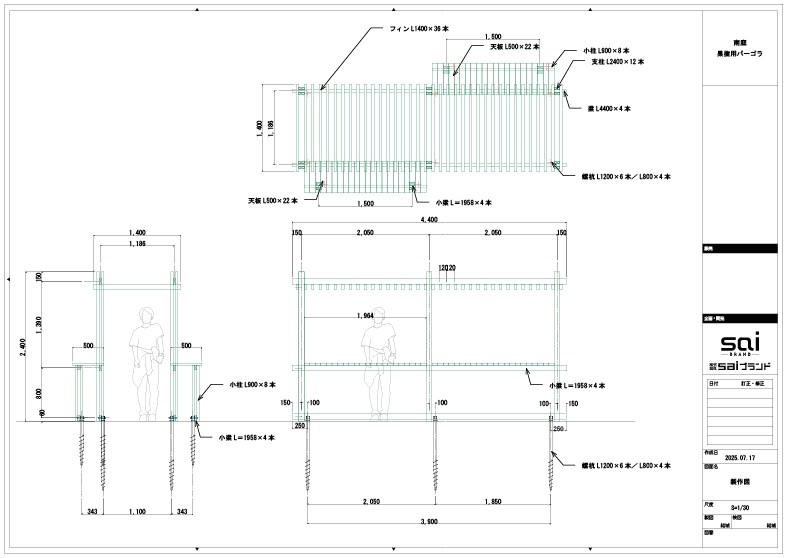

そして2本目の桟橋デッキ(あぜ道デッキ)をつくった。今回は、この2本の桟橋デッキの間に果物用のパーゴラをつくることにした。もちろん、古材と螺杭(鋼製杭)で。

ここは海沿いなので、台風時には風速60m/s近くの暴風が吹きつける。敷地内に設置した木塀の経験値があるので、今回は構造計算は行わなかったが、上部はつる性の植物に覆われても側面は骨だけのスケルトン構造なので、φ48.6mm×L1,200mmの螺杭Tタイプに根がらみ材を渡し、これに支柱をボルトで固定するこにした。

螺杭の頂部側面にφ13mmの横貫通穴があるので、これにM12ボルトを通し、根がらみと連結する構造だ。レベル測量機を見ながら杭天端を揃えて打ち、貫通穴が根がらみと直交する位置に微調整すればよく、あっという間に基礎構造が完成する。

あとはあらかじめ孔加工を施した古材の柱、梁をボルトで締結すれば構造部は完成だ。杭打ち、古材の寸法切り、孔加工、構造組みまでひとりで行うことができるよう設計した。天井のルーバー材を桁の上に載せるか、下に吊るかを最期まで考えたが、僕以外の人が果樹などを収穫することを考慮し、桁から吊るすことにした。上を向き続ける作業は体力的にはツライが、桁上に上らなくて済むというメリットもあった。

パーゴラが2本の桟橋デッキの中間に来るように配置した。今後、実際に果樹を植え、桟橋デッキ間の菜園に野菜を植え、成果が得られるようになったら、図面にある作業台を追加しようと思う。設計当初は横風圧に耐える支保の機能を兼ねようと考えていたが、構造的にはこれでも十分に安定しているので、実際の使い勝手に即したオプションにしようと思う。

こうやってデッキやパーゴラをつくり、自己満足はするのだが、俯瞰して見ると、ヤシやガジュマルなどの自然の造形物にかなうデザインはないと感じる。それでもこのような人工物をこさえるのは、人間が自然の中へ入りやすくする仕組みなのだが、この南国の庭は古材や杭を使用することで、最終的には元の自然の地形に戻すことができるよう配慮していきたい。資源は地球からの借り物だからだ。一見、朽ちたように見える古材も、切断した木口から、美しい断面を確認することができる。使い方さえ間違えなければ、まだまだ長寿をまっとうできるだろう。そして最終的には土に還る。人間も本来はこれと同じはずなのに、何かを間違え、人間も自然も生きづらい地球環境を招いているようだ。